7. Räterepublik Baiern

Jakob begibt sich nach München, wo Kurt Eisner und Gustav Landauer nach der geglückten November-Revolution und dem Ende der Monarchie in Bayern gerade dabei sind, die Räterepublik zu installieren. Beide nehmen sein Anerbieten, beim Aufbau der Räterepublik zu helfen, wohlwollend an, möchten aber erst die anstehenden Landtagswahlen abwarten.

Zwei Wochen später wird Kurt Eisner, der Anführer der unblutigen November-Revolution und Hoffnungsträger einer neuen Zeit, von einem Attentäter auf offener Straße erschossen. Ganz München gerät in Schockstarre. Wenig später nimmt ein Attentäter blutige Rache, verwundet den Landtagspräsidenten Auer schwer und tötet zwei weitere Abgeordnete. Der Landtag wird geräumt, keiner weiß, wie es weitergehen soll.

Hunderttausende Münchner geleiten Eisner zu seiner Beerdigung durch die Straßen der Stadt. Eine Übergangsregierung des linken Spektrums scheitert ebenso wie ein kurzfristig ausgerufener Zentralrat. Schließlich ergreifen die Vertreter der Räterepublik ihre Chance, beziehen das leerstehende Regierungsgebäude und ernennen sich zu Ministern. Ernst Toller wird zum Vorsitzenden gewählt, Gustav Landauer leitet das Ministerium für Bildung und Erziehung. Jakob übernimmt auf Bitten Landauers die Aufgabe, ein künftiges Schulsystem mit einer von Grund auf reformierten Pädagogik in der neuen Republik zu installieren.

Mitte April wird die „Räterepublik Baiern“ ausgerufen. Mit großem Elan gehen Gustav Landauer und Jakob an die Verwirklichung ihrer ehrgeizigen Pläne zur Reform des bayerischen Bildungssystems. Doch sie ahnen, dass ihnen nicht viel Zeit bleiben wird, denn vor den Toren der Stadt marschieren bereits die gegenrevolutionären weißen Garden auf, um die alte Ordnung wieder herzustellen.

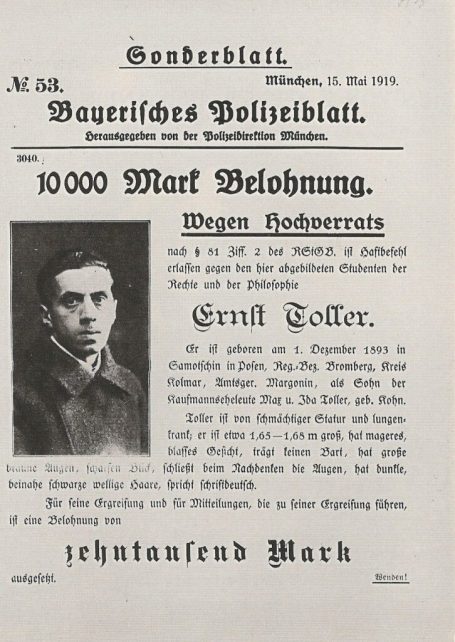

Von allen Seiten drängen die schwerbewaffneten Truppen der Weißen in die Münchner Innenstadt, füsilieren bei ihrem Vormarsch wahllos gefangene Soldaten ohne standrechtliches Verfahren und schießen auf jeden, der ihnen als Parteigänger der Räterepublik verdächtig erscheint. Ministerpräsident Hoffmann und Gustav Landauer werden ohne Prozess hin-gerichtet. Jakob und Ernst Toller müssen sich vor Gericht verantworten und bekommen beide Haftstrafen wegen Beihilfe zum Hochverrat - Toller für fünf, Jakob für drei Jahre.

Die Haftbedingungen in der Haftanstalt Niederschönenfeld sind erträglich, aber auch von Schikanen von Seiten der Gefängnis-leitung geprägt. Ernst Toller verfasst Dramen, die noch wä-hrend seiner Haftzeit auf bayerischen Bühnen zur Aufführung kommen.

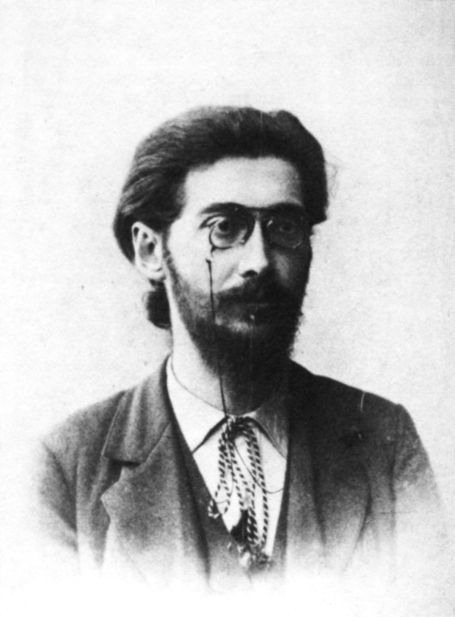

Kurt Eisner

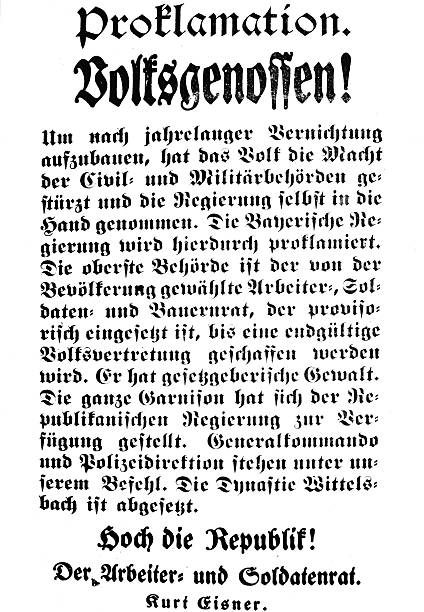

Proklamation

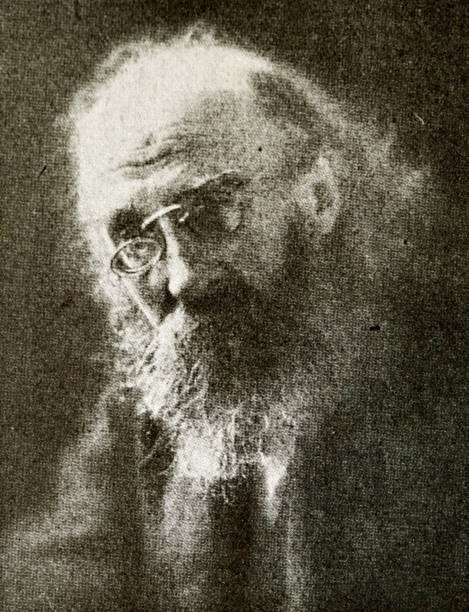

Gustav Landauer

Steckbrief Ernst Toller

8. Falkenbergheim Berlin

Durch Vermittlung der Dadaistin Hannah Höch kommt Jakob als Pfleger für geistig behinderte und psychisch gestörte Jugendliche im Falkenberg-Heim am Schlachtensee unter, geleitet von dem Reformpädagogen Wilhelm Falkenberg. Jakob wird eine Gruppe von zehn Jugendlichen mit unterschiedlichen psychischen Krankheiten bzw. Behinderungsgraden zugeteilt.

Mit Hilfe der Heimpsychologin Helen und der Unterstützung durch die übrigen Teamleiter lernt Jakob rasch die im Heim praktizierte Heilpädagogik kennen und bringt erfolgreich eigene Resozialisierungsansätze zur Anwendung. Auf Bitten Helens hält Jakob ökumenische Gottesdienste für die Heiminsassen und Bewohner der umliegenden Dörfer mit Einbindung der Patienten bei Spiel und Gesang. Der erste Gottesdienst wird von einer jüdischen Klezmer-Band erfolgreich mitgestaltet

1923 wird die Inflation zur Hyperinflation. Am Ende stehen Währungsreform und Rentenmark. Im Falkenbergheim ist das Jahr geprägt vom Neubau der Veranstaltungshalle. Unter der architektonischen Leitung des Aktionskünstlers Johannes Baader erhält sie ein beinahe futuristisches Gepräge. Anfang August wird sie vom Zehlendorfer Bürgermeister Clajus eingeweiht.

1924 finden zum zehnten Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs finden rund um das Falkenberg-Heim Versöhnungsfeiern zwischen ehemaligen deutschen, franzö-sischen und italienischen Soldaten sowie Treffen von Kriegsversehrten aus ganz Deutschland statt.

1925 lädt das Festkomitee des Falkenbergheims die evangelische und katholische Jugend Berlins zur Internationalen Gebetswoche ein mit Abordnungen aus dem Jüdischen Volksheim, Sufisten der Türkei, buddhistischen Mönche aus Tibet und Schamaninnen und Schamanen aus Chile. Höhepunkt des Treffens ist ein multikultureller Gottesdienst angeleitet von sechs Vertretern der verschiedenen Glaubensrichtungen.

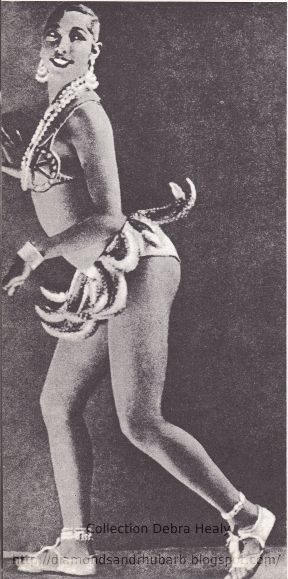

1926 ist das Jahr des Tanzes und das von Josephine Baker. Nach ihrem Siegeszug durch Paris erobert Josephine Baker als „schwarze Venus“ auch Berlin im Sturm. Der Gürtel aus Plüschbananen um die Hüften wird zu ihrem Markenzeichen. Folgerichtig laden auch Willi und das Veranstaltungsteam beim zweiten Falkenberg-Festival zum Tanz – in der ersten Woche mit Tanzgruppen aus Berlin und Umland, die den Preisrichtern und dem vorwiegend jungen Publikum ihre Künste im Shimmy, Charleston, Black Bottom und Lindy Hop in der Falkenberg-Arena vorführen. Den eigentlichen Höhepunkt der Veranstaltung bildet das „Tanz-Theater“ unter der Regie des Laban-Schülers Kurt Jooss, der Labans Ausdruckstanz weiterentwickelt hat.

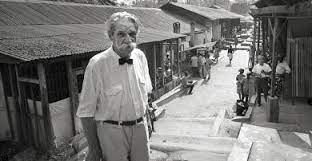

1927 wird dem Falkenbergheim aufgrund herausragender Leistungen bei der Erprobung neuer Therapieformen psychisch erkrankter Jugendlicher der mit 10.000 Goldmark dotierte Georg-Ludwig-Preis von der Internationalen Psychiatrie-Gesellschaft zuerkannt. Der Vorschlag Willis, das Preisgeld die 3000 Goldmark zu gleichen Teilen Albert Schweitzer und seinem Urwaldhospital und den Berliner Frauenhäusern zu spenden, wird von den Mitarbeitern des Heims einstimmig angenommen. Wenig später erhält Jakob eine Einladung von Albert Schweitzer mit der Bitte, ihm bei der Betreuung der psychisch Kranken in seinem neu erbauten Hospital in Lambarene zu helfen.

Potsdamer Platz, Berlin

Kriegsinvalide

Cabaret

Josephine Baker

9. Im Urwaldhospital von Albert Schweitzer

Nach einer zweimonatigen Schiffsreise kommt Jakob in Lambarene an – zusammen mit dem Arzt Paul Trensz und zwei Französinnen, die sich Albert Schweitzer freiwillig als Hilfskräfte zur Verfügung stellen. Jakob lernt nach und nach seine Patienten kennen und den Kraftakt, den jeder Tag erfordert, in der brütenden Hitze und Schwüle schwere Arbeit zu leisten. Umso mehr bewundert er „Oganga“ Albert, der es jeden Tag aufs Neue schafft, mit Nachdruck und Güte so etwas wie Disziplin und Ordnung in die Reihen der oftmals ungeschickten und tollpatschigen eingeborenen Helfer zu bringen und noch mehr in die der der wartenden Patienten, die aus Hunderten von Kilometern Entfernung zu ihm kommen, um Heilung von Geschwüren, Hernien, Schwarzwasserfieber, Lepra und anderen Tropenkrankheiten zu finden. Jakobs Bemühungen, die psychisch Kranken, die in einem eigenen Bau untergebracht sind, zu heilen, sind nur teilweise erfolgreich, denn zu eigenwillig und unnahbar sind viele der „Wilden“ von Natur aus – umso mehr aber die, die von ihrem Stamm wegen ihrer psychischen Leiden ausgestoßen worden sind. Immerhin schafft Jakob es im Lauf der Zeit, das Vertrauen der meisten zu gewinnen und sie mit Sport und Spiel von ihren Ängsten und Aggressionen wenigstens vorübergehend zu befreien. Erstaunt darüber ist er darüber, wie offen die meisten Eingeborenen für das Wort Gottes sind.

Auch mit Albert Schweitzer führt er viele Gespräche über Gott und was es mit seiner Schöpfung auf sich hat. Beide stellen zu ihrer Freude fest, dass sie in vielen Dingen ähnlich denken.

Ende Juli bricht Albert zu einer Europareise auf und betraut Jakob damit, sich in seiner Abwesenheit um die psychisch Kranken, aber auch um alles Übrige mit zu kümmern.

Mitte August erhält Jakob ein Telegramm aus Berlin mit der Nachricht, während des Jüdischen Kulturfestivals sei ein Brandanschlag auf das Falkenbergheims mit mehreren Ver-letzten und einem Toten verübt worden. Er macht sich sofort auf die Rückreise und trifft Ende September dort ein. Ein Großteil des Wohnheims und Teile der Patiententrakte sind dem Brandanschlag zum Opfer gefallen. Zum Glück konnte das Heim rechtzeitig evakuiert werden, trotzdem sind Entsetzen und Empörung auch in den umliegenden Dörfern groß. Die Polizei vermutet einen rechtsradikalen Hintergrund, doch die Täter werden nie gefasst.

Albert Schweitzer

Albert und "seine Kinder"

Das Urwaldhospital

Oganga - der Urwalddoktor

10. Die Kommune

(Schlachtensee 1929 – 33)

Teile des Heims und die Werkstätten sind sanierungsfähig. Jakob und Manfred stellen Antrag auf finanzielle Unterstützung beim Wiederaufbau einer Kommune. Trotz der angespannten finanziellen Lage aufgrund des Börsen-Crashs Ende Oktober 1929 bewilligt die Stadt Berlin einen einmaligen Bau-Zuschuss von 50.000 Reichsmark, die Gemeinde Zehlendorf steuert 20.000 RM hinzu. Im Frühjahr des Jahres 1930 ist Spatenstich für den Neubau mit angegliederter Kolchose. Ein Jahr später wird die Kommune, deren Grundstück und Gebäude offiziell der Gemeinde Zehlendorf gehört, mit einem Festakt eröffnet. Im neu renovierten Hauptbau können in den Zimmern mit Stockbetten bis zu 120 Jugendliche untergebracht werden.

Bereits im zweiten Jahr können Überschüsse aus den landwirtschaftlichen Erträgen der Kolchose gewinnbringend an die Stadt Berlin, die unter den Folgen des Börsencrashs leidet, verkauft werden, und im dritten Jahr muss die Kommune Ackerland hinzupachten, um der Nachfrage gerecht zu werden. Insgesamt kommt die Kommune im Jahr 1932 trotz der zum Teil nur behelfsmäßigen Unterbringungsmöglichkeiten mit dem reichhaltigen Angebot an künstlerischer Betätigung und der Möglichkeit zur schulischen und beruflichen Weiterbildung dem Ideal einer Großkommune nach dem Vorbild Gustav Landauers ziemlich nahe.

Ende Januar 1933 kommen überraschend die Nationalsozialisten an die Macht. Die junge Demokratie der Weimarer Republik ist am Ende, noch bevor sie erwachsen geworden ist. Hitler und die Nationaldemokraten zögern nicht lang, ergreifen ihre Chance und wandeln die gescheiterte Demokratie, die eigentlich nie eine war, in rasantem Tempo in eine Diktatur um, die ihresgleichen sucht. Von Anfang an nutzt die NSDAP zur Durchsetzung ihrer Herrschaft Terrormaßnahmen, um politische Gegner einzuschüchtern. In zahlreichen Verhaftungsaktionen werden sie in Konzentra-tionslager verschleppt und misshandelt.

Die Kommune vom Strahl bleibt als private Unternehmung zunächst noch für einige Zeit von den Säuberungsaktionen der Nazis verschont und kann sogar noch die Getreideernte im Herbst 1933 einfahren. Der Zehlendorfer Bürgermeister hat sich zum Betriebsführer der Kommune ernannt und die Kolchose als landwirtschaftliche Produktionsstätte von unverzichtbaren gesellschaftlichem Nutzen erklärt – nicht zuletzt, weil er von ihren Zulieferungen profitiert. Doch der Zeitpunkt ist absehbar, an dem die Kommune ins Visier der Kontrolleure gerät und dann nicht nur die jüdischen und polnischen Heiminsassen gefährdet sind, sondern auch die Bewohner arischer Herkunft, denen wahlweise der Einsatz beim Arbeitsdienst oder bei der Reichswehr droht. Im Juli, nach dem Inkrafttreten des Reichsarbeitsdienstgesetzes wird die Kommune zum Bedauern aller endgültig aufgelöst.

11. Im Widerstand

Ernst Toller, im Schweizer Exil, stellt den Kontakt zur Berliner Widerstandsgruppe von Herbert Baum her, die schon seit Längerem einen regen Schleuserdienst nach Schweden und Dänemark unterhält. Nachdem man Kontakte geknüpft hat, unterstützt Jakob und seine Gruppe Herbert Baum dabei, politisch und wegen ihrer Rasse von den Nazis Verfolgte außer Landes zu schleusen.

Nachdem Hitler durch seine Blitzkriege beim deutschen Volk große Popularität gewonnen hat, wird es immer schwieriger für die Baum-Gruppe Helfer zu finden. Nach der Niederlage der deutschen Truppen vor Moskau beschließt Herbert ein Zeichen zu setzen und zündet einen Brandsatz in einer Propagandausstellung der Nazis, die das russische Volk verächtlich macht. Der Brandsatz richtet zwar kaum Schaden an, doch die Nazis fühlen sich bedroht und starten eine Großfahndung in Berlin, bei der die fast alle Mitglieder der Naum-Gruppe festgenommen und in Schnellverfahren zu hohen Zuchthausstrafen verurteilt oder hingerichtet wurden. Jakob, der von Herbert noch gewarnt worden ist, schleust seine Gruppe sofort auf einen Schiffkutter, der sie nach Schweden bringen soll, doch er selbst verabschiedet sich an der Ufermole von seinen Getreuen, weil er noch eine „Mission“ zu erledigen hat,

Die setzt er kurze Zeit später in die Tat um, indem er von mehreren Kirchenkanzeln Berlins während des Sonntags-gottesdienstes von den zuständigen Pfarrern unter Bedrohung mit einer Pistolenattrape einen „Hirtenbrief“ im Namen „des Messias aus dem Allgäu“ verlesen lässt, in dem er Hitler als den Antichristen bezeichnet und alle Gläubigen im Namen Christi dazu auffordert, Widerstand zu leisten gegen einen Tyrannen, der einer Moral folgt, die die Gott und die Würde jedes Christenmenschen beleidigt.

Bei der ersten Vernehmung im Reichssicherheitshauptamt bekennt Jakob sich freimütig zum Inhalt seines Hirtenbriefes und zu seiner Absicht, dem deutschen Volk die Gefahr vor Augen zu führen, in dem es sich befindet, wenn es weiter Hitler folgt. Auf die Frage, wer ihm die Befugnis für seinen Brief erteilt hat, antwortet er lapidar, sein Höheres Gewissen und Gott.

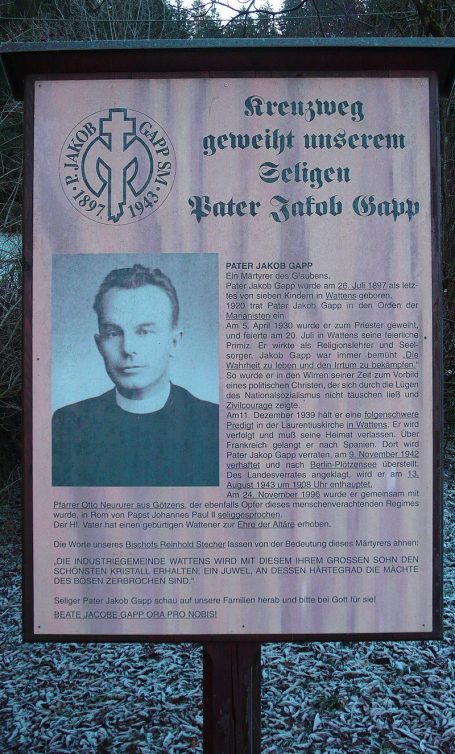

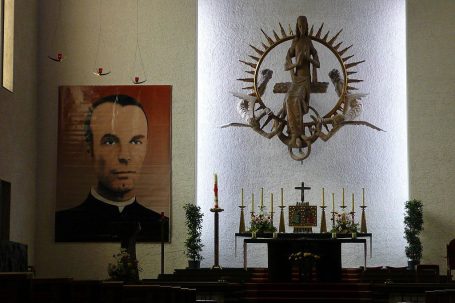

Jakob wurde am 10. Dezember 1942 von obersten Richter des Volksgerichtshofs Roland Freisler wegen Hochverrat und Feindbegünstigung zum Tod durch das Fallbeil verurteilt. Das Urteil am 2. Februar 1943 in Berlin Plötzensee vollstreckt. Niemand durfte davon erfahren, nichts davon nach außen dringen. Doch Jakob hatte viele Leidensgenossen, denen das Gleich widerfuhr - unter anderem Jakob Gapp aus Wattens, der kein Hehl aus seiner Ablehnung des Nazionalsozialismus machte und dafür wegen Landesverrats in Plötzensee enthauptet wurde. An sein Schicksal ist die Geschichte von Jakob Haas angelehnt.

Gedenkstätte Berlin

Hinrichtungsort Berlin-Plötzensee

Jakob-Gapp-Pfarrkirche, Wattens

Das Buch kann zum Preis von 24,90 Euro im Verlag Tobias Dannheimer unter www.edele.de bestellt oder im Buchhandel erworben werden.